结构生物化学/VDAC-1 及其溶液核磁共振分析

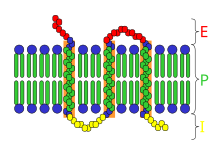

线粒体被称为真核细胞的能量工厂,具有产生ATP的能力,ATP作为细胞能量被细胞利用。然而,线粒体在细胞内也发挥着其他作用,例如参与代谢途径、细胞凋亡、细胞分化和细胞周期控制。为了执行这些多种功能,线粒体进化出了围绕线粒体复合体的双层膜。这层双层膜是细胞中的一个高流量区域,能够控制哪些分子进入线粒体,哪些分子需要离开。例如,低能量代谢物如ADP需要进入线粒体,而高能量代谢物如ATP需要离开线粒体。这种将ADP导入线粒体、将ATP导出线粒体的功能由一种称为电压依赖性阴离子通道 (VDAC) 的跨膜蛋白控制,也称为线粒体孔蛋白。

自1975年发现VDAC以来,其结构一直受到人们的关注。人们测定了许多VDAC的结构,但无法确定β链的空间排列,即结构的拓扑结构。然而,在2008年,人们通过三种长期努力,以原子分辨率测定了VDAC-1的三维结构。三种VDAC-1的亚型结构是通过不同的方法确定的。一种是通过仅使用核磁共振光谱法确定的,另一种是通过仅使用X射线晶体学确定的,最后一种是通过结合核磁共振光谱法和X射线晶体学确定的。本文将比较这三种不同的VDAC-1结构,并讨论溶液核磁共振在确定VDAC-1结构中的重要性。

VDAC-1的结构非常独特,因为它包含一个非常大的β桶。在所有三种结构中,这个β桶的链数和分子的空间排列都是相同的。通过研究VDAC的氨基酸序列,人们发现它从酵母到人类都是保守的。因此,该结构的整体折叠模式在所有真核生物中都是相同的。在三种VDAC-1结构中,一种结构来源于小鼠,而另外两种结构来源于人类。当比较小鼠形式的VDAC-1和人类形式的VDAC-1时,这两种形式高度相同,仅在四个氨基酸上有所不同。由于小鼠形式和人类形式之间的氨基酸序列差异非常小,因此三维折叠结构非常相似。为了进一步确认VDAC-1的β桶结构,对VDAC-1蛋白进行了变性处理,使其重新折叠到去垢剂LDAO中。然后,将重新折叠的VDAC-1结构置于含有称为DMPC的双分子层的小体中。通过将重新折叠的VDAC结构置于不同的溶液环境中,再次观察到相同的β桶结构,因此可以得出结论:无论将VDAC-1置于何种类型的环境溶液中,其β桶结构都是相同的。

VDAC-1的β桶结构相当独特,因为它是唯一在任何真核膜蛋白中观察到的结构,它也是唯一已知的包含奇数条链的β桶膜蛋白。其余的β桶蛋白被观察到排列成反平行β折叠,因此需要偶数条链才能通过氢键稳定整个β折叠结构。目前尚不清楚为什么β桶结构能够用奇数条链稳定,因为该蛋白的折叠机制尚未完全了解。β桶结构是通过两个数字来定义的,这两个数字分别是链数 n 和剪切数 S。β桶中的剪切数可以被识别为位于相邻链上,沿β桶表面螺旋轨迹延伸的α碳原子对。α碳原子的侧链必须指向片层的同一侧,沿着螺旋轨迹围绕一周,直到回到第一个链,从起点算起一定数量的残基,这就是β桶的剪切数。在β桶中,剪切数总是偶数,以便将蛋白的疏水残基置于复合物的外部。β桶结构通常包含n到n+4范围内的剪切数。

另一个用来区分三种VDAC-1结构的比较是分支到蛋白质上,而不是β桶的一部分的残基。将三种结构中的1-23个残基进行比较,但通过使用核磁共振,只有6-10个残基被识别为α螺旋结构。此外,通过使用X射线晶体学,观察到小鼠VDAC-1的结构包含三个脂肪族残基:亮氨酸10、缬氨酸143和亮氨酸150。从晶体结构中可以观察到,缬氨酸143和亮氨酸150是唯一从桶壁指向桶内部的疏水侧链。小鼠结构和人类结构中的11-20个残基似乎包含相似的片段。然而,这两个结构中的这些片段的构象不同。两种结构都通过使用核磁共振在低温下进行分析。通过使用核磁共振,可以观察到这两种结构之间的构象变化,因为随着构象的变化,蛋白质的残基最终会与其他不同的相邻残基相互作用。因此,这些构象变化会导致核磁共振图上出现多个共振线、信号强度降低或谱线变宽。

在确定VDAC-1的β桶结构时,研究人员指出,核磁共振和X射线晶体学数据的结合不足以完全确定结构。因此,人们转而使用溶液核磁共振技术来解决这种膜蛋白的β桶结构。总共有九种跨膜蛋白结构是通过溶液核磁共振确定的。在使用溶液核磁共振时,两种重要的技术被用于确定膜蛋白结构,例如VDAC-1:蛋白重新折叠和去垢剂胶束的氘代。

对于大多数膜蛋白来说,从变性状态重新折叠蛋白的成功率非常低,但如果重新折叠过程成功,则有许多好处,可以帮助更容易地研究膜蛋白的结构。首先,蛋白重新折叠过程会导致蛋白新折叠结构的高产率。在VDAC-1的情况下,在1升的E. coli细胞培养液中平均获得了40mg的VDAC-1。其次,蛋白重新折叠有助于将膜蛋白纯化到极高的程度。这对于研究VDAC-1的结构非常重要,因为从X射线晶体学和核磁共振获得的数据在检查真实结构时会非常准确。第三,蛋白重新折叠具有很高的重现性,这也与高纯度有关。第四,由于蛋白重新折叠可以实现高产率和高重现性,因此可以进行有效的完全氘代和选择性同位素标记。最后,由于预氘代的蛋白质在氘代水中经历了变性状态,因此所有酰胺化合物都容易被氘代水质子化,因此,由于存在D而不是H,更容易识别VDAC-1等蛋白质的结构。

溶液核磁共振中使用氘代去垢剂是第二项技术,有助于识别大型膜蛋白的结构,例如VDAC-1的β桶。从其他核磁共振研究中可以看出,未置于氘代溶液中的化合物会产生非常宽的共振线,这是由于不同原子之间的强偶极-偶极相互作用导致的,这会导致谱敏感性降低非常显著。通过检查VDAC等膜蛋白在氘代溶液中的情况,可以观察到更特异的核磁共振图。例如,当使用氮-15-分辨-NOESY谱时,用氘代去垢剂代替质子化去垢剂,观察到敏感性降低了10-30%。当分析异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸的脂肪族残基的甲基谱时,这种敏感性降低非常明显。这些基团的NOESY谱没有产生清晰的谱图来识别这些化合物在质子化去垢剂中的情况,但当使用氘代去垢剂时,能够识别出这些基团的清晰图像,得出的结论是,在氘代去垢剂中使用溶液核磁共振已被证明是确定VDAC-1等跨膜蛋白结构的一种有效方法。

Hiller, S. 溶液核磁共振在确定VDAC-1及其他膜蛋白结构中的作用。2009年,结构生物学最新观点。第396-401页。