社会学/家庭简介

| 喝着咖啡,乔丹说:“我经常惊讶于有孩子的人(即有孩子或想要孩子的人)在遇到无子女的人(即没有孩子或不想要孩子的人)时的反应方式。” 我喝了一口咖啡,点了点头,问道:“这次发生了什么事?” 乔丹笑着说:“哦,你知道的,老样子——一个老家伙告诉我‘你永远不知道,也许有一天你会改变主意。’我咯咯地笑着说:“我最喜欢的就是这句话,我喜欢转过身对他们说‘你最好随身携带武器,因为也许有一天你会改变主意,想要尽快摆脱你的孩子。’ 乔丹笑着,洒出了咖啡,补充道:“不,我最喜欢的是那句老话‘你为什么讨厌孩子’,然后我就得向他们解释,我不是那个试图通过睡前故事、惩罚和其他任意规则来控制孩子像囚犯一样的人。” 艾迪森端着一杯拿铁来到桌子旁,问道:“你们俩这么开心说什么呢?” 我回答道:“乔丹遇到了另一个有孩子的狂热分子。”(即那些认为每个人都应该想要或拥有孩子的人)艾迪森坐下说:“哦,太棒了,是不是那个‘如果你不想清理别人的粪便,把钱花在别人的房间和食宿上,你就一定是反家庭的’,因为你知道,当他们的决定与你不同时,你无法支持他们的决定?” 乔丹和我点了点头,艾迪森皱着眉头说:“你知道,狂热分子有时让我希望我从未生过孩子,这样我就不必和他们打交道了。我爱我的孩子,但我从来没有想到有孩子的人会让这么多人变成混蛋。” 乔丹笑着说:“事实上我很高兴你生了孩子,因为你让我相信,有孩子的人也可以同时保持善良。” 我点了点头,补充道:“乔丹说得对,有时想到像你这样的有孩子的人,是阻止我当场杀了那些狂热分子的唯一方法。好了,虽然这很有趣,但我们现在可以开始策划你孩子的生日派对了——我给全家人带来了亮片!” |

大多数人都有一个他们认为是家庭的他人网络。但家庭到底是什么?家庭结构如何在不同文化或亚文化之间变化?我们认为的传统家庭是否随着时间推移而发生变化?家庭为什么存在?这些都是社会学家在讨论家庭时会问的问题。

你可能认为这是一个相当直接的问题,答案很简单。但先花一分钟想想,然后问问自己:“我的家庭包括哪些人?哪些东西?” 你可能会说你的父母、你的兄弟姐妹和/或你的配偶。但如果你没有这些关系呢?宠物呢?如果你是在祖父母家长大的,而你的父母在你生活中几乎没有扮演什么角色,或者如果你是在孤儿院或寄养家庭长大的呢?那么,你认为谁是你的家人?家庭是否仅限于遗传相关的个人,即我们通常认为的亲属,如果是这样,这意味着如果有些人确实有家庭,但从未见过他们自己的家庭吗?另外,如果家庭仅限于遗传相关的个人,那么我们该如何看待被收养的、寄养的或人工培育的人——他们有家庭吗?多个家庭?还是两者兼而有之?

质疑家庭的基本概念是一个相对较新的现象,尽管我们认为“家庭”是什么,却存在差异。如今,“家庭”的形式多种多样,以至于很难准确地定义家庭是什么。一般来说,我们认为家庭是家庭的群体,或是一系列家庭群体,通过以下方式与共同祖先联系起来:(1) 共同祖先,(2) 婚姻,(3) 收养,或 (4) 其他承诺关系(浪漫关系或其他关系)。虽然许多家庭有某种形式的血缘关系,但许多其他家庭却没有这种联系。

但社会越来越接受家庭形式的多种变化。考虑以下每个例子

- 一位老人和他的十二只猫

- 一对同居的同性恋、女同性恋或无性恋伴侣,抚养着三个寄养孩子

- 一群单身人士在一个大城市里共同租住一个联排别墅

- 一个关系密切的兄弟会或姐妹会

- 一群在外国作战的小型士兵

- 一群孤儿或离家出走的孩子共同居住

以上每个群体都不同于当代美国社会的主流家庭形式:一个男人、一个女人和他们的孩子。这种将父母和孩子视为家庭的概念被称为核心家庭,是西方世界最近发明的,它在某些情况下被当作一种“传统”来推销。它是一种社会建构,并不一定反映许多人的真实家庭生活。事实上,随着美国最近的发展,核心家庭不再是美国社会生活的主要形式。根据最近的人口普查数据,现在独自居住或独自抚养孩子的成年女性比与配偶一起居住或与配偶一起抚养孩子的成年女性更多。[1] 此外,历史研究表明,核心家庭在美国从未成为统计或数量上的规范。[2][3] 许多人认为的家庭并非唯一的家庭形式;家庭在形式和功能上都多种多样。

家庭结构传统上依赖于父母与子女之间的关系,夫妻之间的关系,长期关系(浪漫、经济或其他)成员之间的关系,或以上所有关系的组合。因此,世界各地的家庭形式存在着巨大的差异,因文化而异。西方世界与家庭结构相关的最常见的浪漫关系形式是一夫一妻制,即一个人在同一时间只拥有一个配偶或承诺的浪漫伴侣的做法。还存在各种其他家庭结构。一种流行的形式是多配偶制,它泛指一个人拥有多个配偶的任何形式的婚姻。历史上,多配偶制被实践为一夫多妻制(一个男人拥有多个妻子),一妻多夫制(一个女人拥有多个丈夫),或者更少见地,为“多配偶制”(同时拥有多个妻子和多个丈夫)。此外,许多人实践多元爱情,它指的是在所有相关人员同意的情况下,接受、渴望并体验同时拥有多个亲密关系的行为(注意,这与多配偶制不同,多配偶制指的是多个配偶,而不是关系,并且在历史上、宗教上和文化上,并不一定需要所有相关人员的同意)。

另一个导致与家庭形式相关的关系文化差异的因素是对内婚制的态度。内婚制是指在社会群体内部结婚、发生浪漫关系或进行性行为的做法。实行内婚制的文化要求在指定的社会群体、阶级或种族之间建立关系。许多人倾向于与自己社会群体成员发展关系,但也有一些社会严格实行内婚制,并将内婚制作为其道德价值观、传统或宗教信仰的一部分。严格内婚制的宗教群体的一个例子是伊拉克北部的雅兹迪人,他们禁止任何部落之间的通婚。内婚制是流离失所的文化试图在新的国家扎根时的一种常见做法,因为它鼓励群体团结,并确保对群体资源有更大的控制权(这对于在一个群体试图在异族文化中建立自己时可能很重要)。

随时间的变化

[edit | edit source]在每个社会中都存在着某种形式的家庭结构。结成正式或非正式关系(通常称为婚姻)起源于狩猎采集者群体,目的是在直系家庭之外建立合作网络。[4] 不同群体、部落或氏族之间的通婚往往具有政治或战略意义,导致以婚姻伴侣为代表的两个群体之间产生相互义务。即便如此,婚姻的解体也不算是一个严重的问题,因为建立在婚姻持久性基础上的义务并不高。

园艺或农业社会的出现从根本上改变了婚姻的性质以及围绕婚姻建立起来的家庭形式。随着定居社会的出现,婚姻成为建立经济和政治关系的核心制度之一,至少在贵族阶层中,不再被视为应该以爱情、陪伴或性吸引力为基础的关系。[4] 在贵族精英中,婚姻成为发展联盟或积累财富的手段。对于非精英阶层来说,婚姻是一种务实的生存方式:如果资源(即食物、劳动力、育儿责任等)在几个人之间进行分配,生存就会更容易。

你可以在古罗马的家庭结构中看到家庭性质变化的一个很好的例子。在古罗马,家庭结构以父亲为中心(参见家长制)。在这个结构中,父亲对与他们住在一起的人拥有很大的权力(家长权):他们可以强迫结婚和离婚,将孩子卖为奴隶,将受抚养人的财产据为己有,甚至可能要求有处死家庭成员的权利。家长权延伸到拥有自己家庭的成年儿子:在父亲还健在的时候,儿子不被视为家长。女儿结婚时,通常会接受丈夫家庭家长的管辖,尽管情况并非总是如此,因为她可以选择继续承认父亲的家庭是她真正的家庭。然而,由于罗马人通过男性血统来计算血统,所以她所生的任何孩子都属于丈夫的家庭。相关家庭的群体组成一个家族。家族以血缘关系(或收养)为基础,但也用于政治和经济联盟。古罗马婚姻通常被视为一种经济和政治联盟,而不是浪漫关系,特别是在上层阶级中。

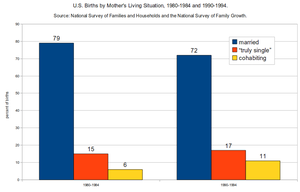

西方现代家庭结构和婚姻形式源于基督教哲学和实践。核心家庭出现在中世纪后期[5],并在特伦托会议期间正式化,在此期间,婚姻被定义为,“男人和女人之间的结合关系,由两个有资格的人签订,它要求他们一生都生活在一起。”[6] 虽然今天世界各地仍然存在各种家庭结构,包括许多社会中的多配偶制和一夫多妻制家庭(包括美国[7]),但占主导地位的形式建立在一夫一妻制的性关系和情感关系之上(尽管如上所述,这不再是主流形式)。正如下面所描述和图中所示,一夫一妻制关系的变体越来越普遍(例如同性婚姻),非一夫一妻制的关系选择也越来越多(例如单亲家庭和多元爱情)。

家庭与理论

[edit | edit source]家庭的功能

[edit | edit source]生育家庭(例如,围绕追求生育建立起来的家庭)的首要功能是再造社会,通过生育进行生物再造,通过社会化进行社会再造,或以两种方式进行再造。鉴于这些功能,人们对家庭的体验会随着时间的推移而发生变化。从孩子的角度来看,家庭是一个原生家庭:家庭的功能是在社会上定位孩子,并在他们的社会化过程中发挥重要作用。从父母的角度来看,家庭是一个生育家庭:家庭的功能是生育和社会化孩子。在一些文化中,婚姻强加于女性生育孩子的义务。例如,在加纳北部,支付彩礼意味着女性有生育孩子的义务,使用避孕措施的女性面临着严重的肉体虐待和报复的威胁。[8]

在其他情况下,生育家庭利用婚姻特权、权利和法律(如果他们合法享有这些机会),为孩子建立合法父母身份,控制性服务、劳动和/或财产,为孩子建立联合财产基金,以及/或在伴侣的更大家族网络之间建立关系。没有哪个社会会做所有这些;没有一个社会是普遍的,许多不同社会的人缺乏他们在特定社会环境中可获得的任何婚姻和家庭特权。[9] [10]在存在性别的劳动分工的社会中,婚姻以及婚姻成员之间由此产生的关系,会增加经济机会,减少税收负担,这有助于建立经济稳定的家庭。在现代社会,婚姻意味着特定的权利和特权——对于被允许结婚的人来说——这鼓励了新家庭的形成,即使没有生育孩子的意愿。

非生育家庭(例如,围绕不涉及生育的追求和欲望建立起来的家庭)的首要功能是促进社会、经济、情感和人际支持网络,为追求经济利益和/或稳定而整合资源,将对彼此以及更大家族和社会网络的长期承诺形式化,主张在许多国家授予生育家庭的一些权利、利益和特权,以及/或遵循关于情感-性承诺、轨迹和目标的宗教/精神信仰。[11]

家庭的社会生物学

[edit | edit source]在几乎所有社会中,兄弟姐妹之间的婚姻都是禁止的,古埃及、夏威夷和印加皇室是罕见的例外。在许多社会中,堂兄弟之间的婚姻是首选,而在另一个极端,中世纪的天主教会甚至禁止远房堂兄弟之间的婚姻。当今的天主教会仍然保持着婚姻必须保持一定距离(包括血缘和姻亲关系)的标准。

这些限制是外婚制的一种形式。这种模式的一个例外是在古埃及,兄弟姐妹之间的乱伦在皇室家庭中是被允许的——在夏威夷和印加人中也是允许的。这种特权被拒绝了平民,可能有助于将财富和权力集中在一个家庭中。乱伦禁忌的后果是外婚制,即要求与另一个群体的人结婚。乱伦禁忌可能有助于促进社会团结。

家庭生命周期

[edit | edit source]

来自Jami的《哈夫·奥朗》中,故事《父亲向儿子传授爱情的建议》中。

求爱是指订婚和结婚(或不允许结婚的长期承诺)之前传统的约会阶段。它是包办婚姻的替代方式,在包办婚姻中,夫妇或群体在婚礼前不认识。在求爱期间,夫妇或群体互相了解并决定是否订婚。求爱包括约会等活动,夫妻或群体一起参加某些活动(例如,吃饭或看电影)。求爱也可以在没有直接接触的情况下进行,尤其是在现代科技的帮助下。虚拟约会、在线聊天、发送短信、电话交谈、即时通讯、写信和送礼物都是现代求爱的形式。

求爱因时代和地区的不同而有所差异。求爱的一种变化在于持续时间;求爱可以持续几天或几年。在英国,对 3000 对订婚或已婚夫妇的调查表明,从第一次见面到订婚的平均持续时间为 2 年 11 个月,[12][12][13]

虽然在大多数受欧洲文化影响的文化中,约会比较随意,但在一些传统社会中,求爱是一种高度结构化的活动,有着非常具体的正式规则。在一些社会中,父母或社区会提出潜在的伴侣,然后允许有限的约会来确定双方是否合适(事实上,这在美国整个 19 世纪都很普遍)。在日本,一些父母会雇佣媒人提供潜在伴侣的照片和简历,如果夫妇或群体同意,就会在媒人和经常在场父母的陪同下进行正式会面;这被称为见合。在更加封闭的社会中,包办婚姻的习俗几乎完全消除了求爱,父母(在父母缺席的情况下,当地当局)为年轻人选择伴侣。禁止实验性和串联式求爱,只认可包办婚姻,部分是为了保护年轻人的贞洁,部分是为了促进家庭利益,在这些文化中,家庭利益可能被认为比个人浪漫偏好更重要。求爱的另一种变化是捆绑传统,它可能起源于斯堪的纳维亚半岛,并由移民带到美国。捆绑是指潜在的伴侣在同一张床上共度夜晚,尽管他们不应该发生性关系。这种做法在 19 世纪后期停止了。

在早些世纪,年轻人被期望以寻找婚姻伴侣为目的进行求爱,而不是出于社交原因。然而,到了 1920 年代,为了娱乐而约会成为了一种期望,到了 1930 年代,人们认为任何受欢迎的年轻人都会有很多约会。然而,这种约会形式通常比今天更为纯洁,因为婚前性行为不被认为是常态,尽管它很普遍。由于 1960 年代和 1970 年代性革命引发的社会变革,约会期间的性禁忌开始减弱。如今,情侣更有可能与一大群人“搭讪”或“闲逛”,而不是像过去那样成双成对地约会。近年来,许多大学报纸都刊登了社论,学生们在其中谴责校园里缺乏“约会”。这可能是 2001 年由保守派美国女性组织独立女性论坛发起的一项备受关注的研究和运动的结果,该组织提倡“传统”约会。[14] 此外,近年来,约会已经发展并具有了必要的蜕变特性,使其能够在当今世界中持续存在。这可以在互联网约会、快速约会或逐渐排他性约会(又称慢速约会)的兴起中看到。有些人认为,前几代人所知的求爱已经走到了尽头,最接近它的东西是逐渐排他性,其中伴侣尊重和珍惜彼此的个人生活,但仍然保持着在一起的最终目标,即使时间或空间现在不允许他们这样做。

许多理论家利用求爱来解释性别化过程和性身份。尽管早在 1910 年代就偶尔有研究,但对求爱的系统性科学研究始于 1980 年代,在那之后,学术研究人员开始对现代约会习俗和规范产生理论。Moore 和 Perper 都认为,与普遍看法相反,求爱通常是由女性[15][16]发起和控制的,主要是由男性做出反应的非语言行为驱动的。这在很大程度上得到了其他专门研究肢体语言[17]的理论家的支持,但它忽略了女性被社会化学习如何“获得地位”,方法是学会让自己对男性有吸引力并表现出对男性的渴望。[18][19] 然而,女权主义学者继续认为求爱是一种社会建构的(以男性为中心)过程,其目的是压制女性[20][21]。虽然有些人批评女权主义对求爱的解释,指出女性支持求爱并对婚姻和浪漫体验的杂志感兴趣,[22] 但这些批评通常会忽略女性社会化规范中嵌入的婚姻和浪漫关系的重点(在许多情况下,作为女性在男性主导社会中价值的唯一要素),[23] 以及普遍的实证证明,(尤其是异性恋)求爱模式几乎普遍地有利于男性利益和特权。[24][25][26][18]

对工作场所内部求爱过程[27][28] 以及对不同国际环境中规范进行的两年研究[29][30] 的系统性研究继续支持这样一种观点,即求爱是一个社会过程,它使所有性别接受能够最大程度地提高成功抚养孩子的机会的关系形式。这可能会对女性造成负面影响,尤其是那些在工作中寻求独立和平等的女性。[31][32]。

婚姻是政府、社会或宗教认可的个人关系,通常是亲密和性关系,通常作为一种契约形式而建立。 <ref>标签中的参数无效 最常见的婚姻形式是男女之间的婚姻,通常用女性词语妻子和男性词语丈夫来描述契约的双方。 还有其他形式的婚姻。 例如,一夫多妻制,即一个人娶多个配偶,在许多社会中都有存在。 [33] (例如,巴西的卡英冈人,近 40% 的婚姻不是一夫一妻制,而是包括多个配偶伴侣。)目前,婚姻的法律概念正在扩展,在某些地区包括同性婚姻。 [34]

举行婚礼,宣布婚姻的仪式被称为婚礼。 婚姻的举行方式随着时间的推移而改变。 在欧洲的中世纪,婚姻是由夫妻双方口头承诺他们将彼此结婚而生效; 不需要神父或其他证人的在场。 这个承诺被称为“verbum”。 如果用现在时态说(例如,“我娶你”),它无疑具有约束力; 如果用将来时态说(例如,“我将娶你”),它本身将构成订婚。 如果这对夫妻继续发生性关系,那么这个结合就是婚姻。 作为宗教改革的一部分,记录婚姻和制定婚姻规则的责任移交给了国家; 到 17 世纪,许多新教欧洲国家在婚姻中都存在着强烈的国家干预。 作为反宗教改革的一部分,天主教会增加了对承诺证人的要求,在正常情况下,必须包括神父。

人们结婚的原因多种多样,但通常包括:公开和正式地宣告他们的爱情,组建单一的家庭单位,使性关系合法化和生育,社会和经济稳定,以及教育和抚养孩子。 [35][36] 婚姻可以通过婚礼仪式来宣布,婚礼仪式可以由宗教神职人员或通过类似的政府认可的世俗程序来进行。 结婚的行为会在参与者之间,在某些社会中,还会在双方大家庭之间产生义务。 婚姻是具有法律效力的永久协议,只有当一方死亡或通过正式的解除程序(如离婚和宣告无效)才能终止。

Schwartz 和 Mare [37] 考察了婚姻随时间的趋势,发现“物以类聚”的格言比“相反相吸”更能准确地描述婚姻。 他们的研究侧重于婚姻伴侣之间的一种特定相似性:教育。 他们发现,美国已婚夫妇的教育程度在二战后略有下降,但此后大幅上升。 截至 2003 年,一个人的教育程度是其配偶教育程度的重要预测指标。 没有高中毕业证的人不太可能嫁给受教育程度更高的人,而有大学学位的人很可能嫁给受教育程度相似的人。 教育在决定配偶教育程度方面如此有影响力,部分原因是人们往往根据教育程度组成群体。 首先是人们在接受教育过程中形成的群体(许多人是在学校里认识配偶的)。 但一个人完成学业后的工作也往往按教育程度分组。 因此,人们更多地与受教育程度相似的人相处。 由于大多数人倾向于嫁给或与他们相处时间较长的人结婚或成为伴侣,因此配偶之间存在显着的教育相似性并不令人意外。

婚姻的一个众所周知的特点是它往往有健康益处。 幸福的已婚人士往往比未婚人士更健康。 [38][39] 然而,不幸的已婚夫妇可能无法获得相同的健康益处,实际上可能比单身同龄人更不健康。 [38]

孩子

[edit | edit source]在只有一个父母或有继父母的家庭中长大的孩子,比在整个童年时期父母都保持联系的家庭中长大的孩子更有可能出现行为问题。 以前的研究将其归因于单亲家庭往往比双亲家庭贫困,而贫困与行为问题有关。 玛西娅·卡尔森 [40] 的一项最新研究为单亲家庭或有继父母的家庭中长大的孩子可能存在更多行为问题的原因提供了线索。 根据卡尔森对近 3,000 名青少年的研究,父亲更多地参与到孩子生活中的孩子,出现行为问题的可能性较低。 当孩子与父亲之间的关系缺失时,单亲家庭和继父母家庭的孩子更有可能以消极的方式表现出来。 减少青少年行为问题的一种方法是鼓励他们与父亲建立密切的关系。 也有一些证据表明,孩子的性别会增加父亲在家里的参与度。 [41] 因此,虽然有一个积极的父亲有助于改善行为问题,但父亲有儿子有助于改善他们对家庭的奉献和投入。 扩展这些发现,家庭发展纵向研究表明,积极的父母参与——无论性别(例如,父亲、母亲和/或其他指定的父母单位)——是这种关系的核心,因此,最重要的是为孩子们提供稳定的、积极的父母监护人,无论这些人在孩子的生命历程中来自哪里。 [42]

另一个与孩子相关的最新发现是,父母对孩子选择配偶的影响力不如以前了。 罗森费尔德和金 [43] 发现,在 20 世纪后半叶,出现了一个新的生活阶段,他们称之为“独立生活阶段”。 这个生活阶段是年轻成年人离开家独自生活(通常是为了上大学)的一段时间。 孩子们过去一直住在父母家中,直到他们离开组建自己的家庭,但独立生活阶段是在组建自己的家庭之前的一段单身生活。 由于这个生活阶段(也与大多数孩子开始寻找终身伴侣的时间重叠),父母在决策过程中的参与度越来越低。 罗森费尔德和金将跨种族和同性婚姻的增加归因于这个生活阶段的日益普遍。

父母如何养育孩子以及孩子的自主权也随着时间的推移而改变。 [44] 马克雷拉·鲁瑟福分析了《父母》杂志的往期期刊,发现父母面临着试图在权威与孩子自主权之间取得平衡的艰难任务。 孩子们在家里私人空间的自主权有所提高(例如,他们被允许装饰自己的房间),但在家里之外的公共场所的自主权有所下降(例如,他们不被允许独自去公园)。 自主权的下降部分原因是父母越来越担心儿童的掠夺者,而这通常是夸大了的。 同样的因素可能有助于解释家庭内部自主权的增加,因为父母试图通过允许孩子们在家里获得更多自由来弥补在家里之外的严格监管。 现在也知道,大多数父母经常对孩子撒谎,尽管这通常是为了让孩子以积极的方式表现。 这种被称为“通过撒谎来育儿”的做法似乎很普遍,具有讽刺意味的是,考虑到大多数父母也告诉孩子不要撒谎。 [45] 育儿方式的另一个变化是减少了体罚的使用。 越来越多的研究发现,体罚并不是改变孩子行为的有效方法。 例如,一项研究发现,大多数被体罚的孩子在被体罚后大约 10 分钟内就开始不守规矩,这表明体罚改变行为的效力非常有限。 [46]

孩子与家庭的社会经济地位密切相关。 养育孩子很昂贵,而且平均而言,一个家庭的孩子越多,社会阶层就越低(虽然这是一种复杂的关系,因为因果关系是双向的)。 这方面的一个例子是过去几十年里美国天主教徒的向上流动性。 [47] 美国的天主教徒在收入和财富方面曾经属于人口的下层中产阶级。 但到了 1990 年代和 2000 年代,美国天主教徒的排名更高,略高于中产阶级。 部分原因是天主教徒家庭规模的减少; 美国天主教徒生育的孩子数量与非天主教徒大致相同。 由于家庭规模较小,天主教徒能够保留更多收入并将其转化为储蓄,从而提高他们的社会经济地位。 因此,天主教徒子女数量的减少实际上提高了他们的平均社会经济地位。

许多研究试图确定为什么在美国,近50%的婚姻在前25年内以离婚告终。[48] 卡莉·约达尼斯[49]采取了不同的方法,分析了保持完整的婚姻。她对22个国家的跨国研究表明,在离婚容忍度更高的国家,婚姻中的性别平等程度更高。大多数研究人员认为,女性在离婚容易获得的情况下处于劣势。在离婚成为一种选择的地方,女性可能会感到更加不安全,因此不愿推动婚姻关系的改变。与这些说法相矛盾的是,约达尼斯表明,离婚容易获得会提高女性在婚姻中的平等。离婚是女性寻求改变其关系的谈判工具。在更能接受离婚的国家,家务劳动分配更平等。如果男性拒绝改善并帮助家务,他们有失去妻子的风险。因此,虽然离婚帮助许多女性摆脱了她们处于巨大身心伤害风险的不健康婚姻,但轻松获得离婚的能力也可能加强婚姻。

导致离婚率高的另一个因素是美国在1970年代修改法律,使离婚更容易获得。[48] “无过错离婚”法律的引入消除了证明配偶对关系造成无法弥补的损害(通过通奸、殴打等)的负担。妇女权利倡导者推动了这一改变,因为它促进了女性退出不健康婚姻的能力。[48] 可能导致离婚增长的其他因素是,文化中存在一种神秘的观念,认为婚姻应该是幸福的,没有任何问题。[48] 这是媒体中对婚姻的常见描述,但远非准确的描绘。[48] 许多夫妻对婚姻抱有不切实际的期望,如果事情与这些期望不符,就会增加离婚的可能性。

女性在职场中参与度不断提高,为女性提供了更大的经济安全感。有了经济安全感就有了独立性。因此,女性的职场参与也增加了离婚的几率,尽管这与约达尼斯的论点类似——它实际上只是让处于糟糕婚姻中的女性能够感受到自己能够离开婚姻,而不会经历生活质量的急剧下降。

最后,离婚还存在社会心理因素。人们倾向于不公平地将别人的行为评判为“他们的一部分”或他们身份的一部分。然而,他们不会以同样的批判性判断来对待自己;当他们做了一些刻薄的事情时,这是由情况决定的,并不反映他们的身份。这被称为基本归因偏差,会导致关系破裂。当关系中的各方将他们不喜欢的不良行为归因于该人的基本特征而不是情况时,就会发生这种情况。[50] 有证据表明,特定类型的伴侣治疗可以帮助伴侣看到他们犯了基本归因偏差的地方,并大大降低离婚的几率。[51]

离婚和丧偶都伴随着健康状况下降的负担。[52] 与已婚人士相比,离婚人士患慢性病(如心脏病、糖尿病、癌症)的比例高出20%。他们的行动不便(如爬楼梯或步行一街区)的比例也高出23%。离婚者经历健康状况下降的原因是与离婚相关的两件事:收入减少[53]以及婚姻破裂带来的压力(如协商儿童照护)。即使个人再婚后,这些健康差异依然存在。[52]

在大多数社会中,一方配偶的死亡会终止婚姻,在单配偶制社会中,这允许另一方配偶再婚。比对方配偶活得更久的一方配偶被称为寡妇(顺性别和跨性别女性)或鳏夫(顺性别和跨性别男性)。

虽然异性婚姻确实提高了女性的社会经济地位,但男性从这种生活方式中获得了许多好处。例如,虽然许多女性管理着家庭的财务,但男性通常保留着对金钱的控制权。[54] 因此,当异性伴侣离婚时,女性的富裕程度要低得多,很大一部分离婚的单身女性跌落到贫困线以下。男性从异性婚姻中获得的心理健康益处也比女性多,并且比女性报告更高的婚姻满意度。[55] 异性男性报告的婚姻满意度更高,很可能是由于他们从婚姻中获得的好处——陪伴和家务劳动——而无需牺牲职业成功或职业发展。[56] 另一方面,已婚的异性女性确实经常不得不牺牲职业成功或职业发展,导致许多高技能女性离开职场。[57] 许多这些女性离开是因为工作环境不允许工作和家庭之间的平衡;高技能女性缺乏灵活的工作选择导致许多女性“选择退出”职场,这对异性男性来说不是问题。[57] 已婚的异性女性的心理疾病患病率也高于单身、丧偶和离婚的女性。[58] 在较年轻年龄结婚的女性通常受教育程度较低(尽管这里的原因方向是双向的),孩子更多,并且在经济上也更依赖丈夫。[59] 简而言之,异性婚姻的好处往往有利于男性而非女性。

婚姻开始朝着男女之间更平等的关系转变的一种方式是教育的影响。在20世纪的大部分时间里,受教育程度高于丈夫的女性比受教育程度低于丈夫的女性更容易离婚。然而,最近的研究表明这种情况不再存在。在1990年代或更晚结婚的夫妻中,夫妻双方受教育程度相同,现在比丈夫受教育程度更高,而妻子受教育程度更高的夫妻离婚的可能性更小,而且受教育程度更高的女性也不再面临离婚风险增加的风险。这表明从以挣钱者(传统上是男性)和家庭主妇(传统上是女性)为中心的家庭模式转变为更平等的家庭模式。[60]

社会有时也要求在特定群体内部结婚。人类学家将这些限制称为内婚制。这种限制的一个例子是要求与同一部落的人结婚。过去一些社会通过的种族主义法律,例如纳粹时代的w:德国、种族隔离时期的南非以及20世纪上半叶的绝大多数美国,这些法律禁止不同种族的人通婚,也可以被认为是内婚制的例子。在美国,这些法律在1940年至1960年间大部分被废除。美国最高法院在1967年的Loving诉弗吉尼亚州案中宣判所有此类法律违宪。

实行奴隶制的文化可能会承认奴隶婚姻的存在,但不会赋予其法律地位。这是罗马帝国的做法,因此在佩特鲁和费利西塔斯的事迹中,自由民佩特鲁可以被称为“已婚妇女”,而费利西塔斯则被称为雷沃卡图斯的“同僚”——即使基督徒在宗教上认为这些婚姻是具有约束力的。同样,在美国,奴隶婚姻也不具有约束力,因此,在美国内战期间逃离奴隶制的许多逃亡奴隶都寻求其婚姻的官方地位。农奴制与奴隶制之间的区别权利之一是,农奴有权进入合法认可的异性婚姻。

宗教

[edit | edit source]婚姻中的参与者通常寻求对其关系的社会认可,许多社会要求宗教或民事机构的正式批准。在基督教新教传统中,加尔文及其同事通过颁布日内瓦婚姻法令重新制定了婚姻,规定:“婚姻的构成需同时满足国家登记和教会祝圣两个要求。”[6] 在英格兰和威尔士,是哈德威克勋爵婚姻法首次要求举行正式的结婚仪式,从而限制了舰队婚姻的做法。

在许多司法管辖区,民事结婚仪式可以在宗教结婚仪式期间举行,尽管从理论上讲它们是不同的。在美国大多数州,婚姻可以由牧师、部长、拉比或其他宗教权威主持,在这种情况下,宗教权威同时作为国家代理人。在一些国家,例如法国、西班牙、德国、土耳其、阿根廷和俄罗斯,必须先由国家结婚才能举行宗教仪式。

反过来,也有一些人举行宗教仪式,但未得到民事当局的认可。例如,寡妇如果再婚可能会失去养老金,因此只在上帝和社区的眼中举行婚姻;同性伴侣(同性婚姻在法律上不被认可的地方);承认一夫多妻制的某些教派(参见摩门教原教旨主义);退休后因法律结婚而失去养老金的夫妇;希望实行一夫多妻制的穆斯林男性(在伊斯兰教中,某些情况下允许一夫多妻制);寻求承诺仪式庆祝的多角恋夫妇和群体(多角恋在法律上不被认可的地方);以及不想让移民当局知道自己结婚的移民,无论是与他们离开的配偶结婚,还是因为复杂的移民法律可能导致配偶难以以旅游签证访问。

在欧洲,传统上是教会负责通过登记婚姻来使其合法。当德国总理奥托·冯·俾斯麦在1875年引入民事婚姻时,这是朝着明确政教分离和走向世俗社会迈出的重要一步。这项法律规定,在民政部门的正式书记员面前宣布结婚(夫妻双方确认其结婚意愿)是使婚姻合法有效的程序,并将教会婚姻降级为私人仪式。

世界上大多数主要宗教都告诉人们,在进行性交之前应该结婚。[61] 他们教导未婚人士不应该发生性关系,他们称之为通奸。通奸有时在社会上受到谴责,甚至被定为刑事罪。与已婚者发生性关系,称为通奸,通常被大多数宗教谴责,在一些国家甚至被定为刑事罪。尽管受到谴责,但它是一种普遍的现象。在美国,大约10%到15%的女性和20%到25%的男性从事婚外性行为。[62][63][64]

在很大程度上,世界上的宗教传统将婚姻保留给异性结合,但也有一些例外,包括一神论普遍主义者和大都会社区教会。[65]

家庭的新发展

[edit | edit source]单亲家庭

[edit | edit source]单亲或单亲家庭的流行率上升,是说明家庭性质变化的最新趋势之一。尽管在20世纪之前,由于配偶死亡率较高,单亲家庭更为常见,但在19世纪后期和20世纪初期,核心家庭(丈夫、妻子和孩子)成为大多数西方国家社会规范。但人们认为在20世纪的大部分时间里都占主导地位的规范,现在不再是实际的规范了,[1] 也不再被认为是规范。

在20世纪50年代,大多数人认为单亲家庭是“不道德的”,但到1978年,只有25%的美国人持有这种观点。 [4] 20世纪60年代和70年代的法律改革扩大了非婚生子女和未婚母亲的权利,打破了“合法”和“非法”之间的界限。此外,20世纪70年代男性工资购买力下降,以及女性受教育程度提高,导致已婚妇女(有孩子和没有孩子)进入劳动力市场的比例不断上升。美国经济结构的这种变化(即无法依靠单一工资维持核心家庭),对家庭生活产生了重大影响。为了在婚前投入更多的时间学习,从而提高他们的收入能力,女性和男性开始推迟结婚的年龄。女性受教育程度的提高——女性现在获得学士学位的比例超过50%——使女性能够在没有丈夫支持的情况下在经济上生存。到1997年,美国未婚妇女的生育率中有40%是故意为之,尽管男女之间仍然存在明显的薪酬差距,但女性能够以单亲母亲的身份生存。 [4]

然而,尽管单亲父母有能力养活孩子,但他们通常在经济上难以维持生计。 [66] 然而,有一些证据表明,当单亲父母搬到他们父母(即孩子的祖父母)家里时,单亲家庭陷入贫困的可能性降低了80%。因此,如果是一个单亲父母试图独自抚养孩子,那么三代同堂的家庭比两代同堂的家庭在抚养孩子方面更加经济安全。 [66]

同居

[edit | edit source]

同居是一种亲密关系,包括共同生活场所,并且没有得到法律、文化或宗教的认可。可以将其视为婚姻的一种替代形式,因为在实践中,它与婚姻类似,但没有得到宗教、政府或文化以及正式认可的婚姻享有的众多特权和政府福利的认可。

同居人口虽然包含所有年龄段,但主要集中在 25 至 34 岁之间。[67] 导致情侣和群体选择同居的常见原因包括

- 想要在结婚前测试兼容性或建立财务安全

- 在同性婚姻和/或多元关系不被法律认可的情况下,想要像已婚夫妇一样生活

- 在结婚前与伴侣同居,以避免离婚

- 多元关系者避免反多元关系法律的一种方式

- 避免一些双收入已婚夫妇(在美国)支付更高的所得税

- 认为同居承诺与婚姻承诺之间没有太大区别

虽然同居可以解决上述所有问题,但它并不能提高婚姻的质量或持续时间。[68] 订婚前同居者(约占所有情侣的 43%)报告的婚姻满意度、奉献精神和自信心略低,沟通也比订婚后同居者(美国所有情侣的 16.4%)和结婚后同居者(美国情侣的 40.5%)更负面。 早期的同居者也有更大的离婚可能性。 这些差异通常很小,但不能归因于三组人口特征的差异。[68]

一些情侣更喜欢同居,因为它不会在很长一段时间内将他们合法地绑在一起,并且建立和解除关系也更容易。 在一些国家(例如苏格兰)和美国的一些州,同居被视为一种合法关系,在达到规定的时间或情侣生育孩子后被称为事实婚姻。 在加州,此类情侣被定义为“选择在相互关爱的亲密和承诺关系中分享彼此生活”的人,包括“共同居住”。[69] 这种认可导致了同居伴侣登记处的建立,[70] 这对同性情侣和异性情侣(其中至少一方的年龄在 62 岁或以上)开放,给予他们有限的法律认可和一些类似于已婚夫妇的权利。 如今,七个州(北卡罗来纳州、密西西比州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、佛罗里达州、爱达荷州和密歇根州)仍然将异性情侣同居定为犯罪,尽管反同居法律通常没有得到执行。[71]

在美国大多数州,没有同居的法律登记或定义,因此人口统计学家开发了各种方法来识别同居现象并衡量其普及程度。 其中最重要的是人口普查局,目前将“未婚伴侣”描述为“年龄在 15 岁及以上,与户主没有亲属关系,共同居住,并与户主有亲密个人关系的人”。[72] 1995 年之前,人口普查局委婉地将任何“无亲属关系”的异性情侣与其他成年人一起居住,称为POSSLQs,即“共同居住的异性人士”(这些数据仍然被报告以显示历史趋势)。[73] 同居往往没有明确的开始和结束日期,因为人们会进出彼此的住所,有时在特定时间点上也无法就他们的居住安排定义达成一致。[74]

2005 年,美国人口普查局报告了 485 万对同居情侣,比 1960 年的 43.9 万对增加了 1000% 以上。[72] 美国超过一半的情侣在步入婚姻殿堂之前至少短暂地生活在一起。[68] 在瑞典、丹麦和挪威,同居非常普遍;大约 50% 的孩子出生在非婚配情侣家庭。 2005 年底,芬兰的 21% 的家庭由同居情侣组成(所有年龄段)。 在有孩子的家庭中,18% 是同居情侣。 总的来说,芬兰人中同居现象最常见于 30 岁以下的人群。 在 1926 年的芬兰刑法改革中,同居的法律障碍被取消了。 在英国,25% 的孩子现在出生在同居父母家庭。 在法国,截至 1999 年,17.5% 的情侣是同居关系。

同性结合

[edit | edit source]

虽然同性恋现象在人类和其他动物中存在了数千年,[75] 但同性伴侣之间正式的婚姻是一种相对较新的现象 - 最早的记录可以追溯到 19 世纪美国的波士顿婚姻。 截至 2014 年夏季,有 19 个州和哥伦比亚特区允许同性情侣合法结婚,但 - 特别是在最高法院于 2013 年驳回《婚姻保护法案》(DOMA)的一半内容之后 - 许多州目前正在改变他们对该问题的法律观点,并且案件不断地通过司法系统进行审理。 此外,2013 年 DOMA 的一半内容被驳回为美国联邦政府承认同性情侣和家庭创造了可能性,这促使联邦机构和官员在裁决后不断向同性情侣开放和扩大福利(参见美国同性婚姻,以获取有关这些持续变化的定期更新信息)。

鉴于同性婚姻在美国出现的历史较短,关于婚姻解消率的现有数据非常少。 然而,在其他一些国家,同性婚姻在更长一段时间内被法律认可,存在婚姻解消率(即离婚率)的数据。 Andersson 等人[76] 专门研究了挪威和瑞典的情况,这两个国家从 1990 年代中期开始合法承认同性婚姻或民事结合。 Andersson 等人发现,在这些国家,同性结合与异性结合在以下几个方面存在差异

- 同性情侣的平均年龄高于异性情侣

- 同性情侣的平均受教育程度高于异性情侣

- 虽然结婚年龄较小的情侣离婚率普遍较高(见上文关于离婚的讨论),但同性情侣的离婚率略高于异性情侣

- 女同性情侣比男同性情侣更容易离婚

Andersson 等人将离婚率较高归因于多种因素,包括:社区支持较少,以及来自家人和朋友的维持婚姻的鼓励或压力较少。

关于同性结合的一个经常被提出的问题是,它如何影响在这些家庭中抚养的任何孩子。 由同性父母抚养的孩子更有可能成为女同性恋、男同性恋,甚至双性恋或无性恋吗? 答案令一些人感到惊讶:没有。 在同性父母家庭(或混合性取向家庭 - 由两个或多个具有不同性认同的人组成的家庭)中抚养的孩子,成为同性恋的可能性与在异性家庭中抚养的孩子相同。 即便如此,也有一些差异。 例如,在同性家庭中抚养的孩子对性取向有更复杂的看法,并且对歧视有清晰的应对方式。[77] 此外,最近关于在计划中的女同性恋家庭中抚养的青少年的发现表明,这些孩子在所有社会指标上的表现与在异性家庭和/或混合性取向家庭中抚养的孩子一样好,甚至更好。[42]

无子女

[edit | edit source]一些已婚夫妇和群体选择丁克,或者由于不孕、年龄或其他导致无法生育的因素而没有孩子。

补充阅读

[edit | edit source]一些情侣努力平衡家庭和工作责任,因此他们真的将所有事情都平均分配。 然而,这样做很困难。 这篇纽约时报杂志文章探讨了这种相对较新的趋势。

家庭社会学家菲利普·N·科恩(Phillip N. Cohen)持续维护着一个博客,分享和讨论家庭发展、不平等和经历方面的最新问题,方法是传播已发表的调查结果,并分析现有的(有时是新建立的)数据集,这些数据集可能有助于进一步了解当代世界中复杂家庭动态。该博客可以在以下地址找到:http://familyinequality.wordpress.com/

更多示例

Karraker, Meg Wilkes. 2012. 全球家庭(当代家庭视角)(平装本)第 2 版。Sage 出版社。ISBN:9781412998635

Heath, Melanie. 2012. 在上帝之下的婚姻:促进美国婚姻的运动。纽约大学出版社。ISBN:9780814737132。

Padavic, Irene 和 Jonniann Butterfield. 2011. 母亲、父亲和“母亲”:协商女同性恋共同父母身份。性别与社会。第 25 卷,第 2 期:176 – 196。

Naples, Nancy A. 2004. 新千年中的酷儿父母。性别与社会 18 (6): 679-684。

Martin, Karin. 2005. 威廉想要一个洋娃娃。他能得到吗?女权主义者、育儿顾问和性别中立育儿。性别与社会 19(4): 456-479。

Dreby, Joanna. 2006. 荣誉与美德:跨国背景下的墨西哥父母。性别与社会 20(1): 32-59。

Blum, Linda. 2007. 普罗扎克国度中的责怪母亲:抚养患有无形残疾的孩子。性别与社会 21(2): 202-226。

Miller, Tina. 2007. “这就是母性的全部意义吗?”:通过过渡到首次为人母编织经验和话语。性别与社会 21(3): 337-358。

McQuillan, Julia、Arthur L. Greil、Karina M. Shreffler 和 Veronica Tichenor。2008。当代美国女性中母性的重要性。性别与社会 22(4): 477-496。

- 家庭真的存在,还是社会建构的产物?

- 我们需要家庭吗?

- 家庭如何因社会和文化而异?

- “家庭友好”意味着什么?

- 为什么越来越多的人选择不结婚?

- ↑ a b Roberts, S. (2006). 这是官方消息:结婚意味着被人数超过。纽约时报。于 2006 年 10 月 15 日从 http://www.nytimes.com/2006/10/15/us/15census.html 检索。

- ↑ Coontz, Stephanie. 1992. 我们从未有过的方式:美国家庭与怀旧陷阱。纽约:基本书籍

- ↑ Collins, Patricia Hill. 2005. 黑人性政治:非裔美国人、性别和新种族主义。劳特利奇

- ↑ a b c d Coontz, Stephanie. 2006. 婚姻史:爱情如何征服婚姻。企鹅出版社。ISBN:014303667X

- ↑ Greif, Avner. 2005. 家庭结构、制度和增长:西方集体主义的起源和影响 http://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2006/0106_0800_1104.pdf

- ↑ a b Witte, John Jr. 1997. 从圣礼到契约:婚姻、宗教和西方传统中的法律。威斯敏斯特约翰·诺克斯出版社。(第 39-40 页)。ISBN 0664255434

- ↑ Olaiz, H. (2006). 沃伦·杰夫斯和摩门教遗忘的艺术。圣石 (142), 68-70。

- ↑ Bawah, A.A.; Akweongo, P.; Simmons, R.; 和 Phillips, J.F. 1999. 女性的恐惧和男性的焦虑:计划生育对加纳北部性别关系的影响。家庭计划研究。30:1, 54-66。 http://www.popcouncil.org/pdfs/councilarticles/sfp/SFP301Bawah.pdf

- ↑ Bohannan, Paul 和 Middleton, Jon. 1968. 婚姻、家庭和居住。自然历史出版社。ASIN:B006D7FBI

- ↑ Powell 等人。2010. 被忽略:同性关系和美国人对家庭的定义。罗素·塞奇基金会。

- ↑ Bernstein, Mary 和 Verta Taylor。2013. 结婚的类型?在女同性恋和男同性恋运动中辩论同性婚姻。明尼苏达大学出版社。

- ↑ a b marieclaire.co.uk > 新闻 > 世界新闻 > 平均男性在三年后求婚 2008 年 2 月 18 日,星期一

- ↑ 平均男性花三年时间求婚 Metrosexual,2008 年 2 月 17 日,星期日

- ↑ 搭讪、闲逛和期待着“真命天子”:当代大学生女性对约会和配偶的选择(于 12 月 2007 年 12 月 2007 年 18:35 检索)

- ↑ Perper, T. (1985) 性信号:爱情的生物学,费城,ISI 出版社。

- ↑ Moore, N. (1985) “女性的非语言求爱模式:接触和后果”,动物行为学与社会生物学,6: 237-247。

- ↑ Pease, A. 和 Pease, B. (2004) 肢体语言的决定性书籍,伦敦:猎户座图书。

- ↑ a b Orenstein, Peggy. 2012. 灰姑娘吃了我的女儿:来自新女孩文化前线的报道。哈珀出版社。

- ↑ Thorne, Barrie. 1993. 性别游戏:学校里的女孩和男孩(科学杰出文本研究)。罗格斯大学出版社。

- ↑ Hearn, J. & Parkin, W. (1987) 工作中的性别:组织性行为的力量与悖论,布莱顿:惠特西夫出版社。

- ↑ Connell, R. W (1995) 性别与权力,剑桥:政治出版社。

- ↑ Farrell, W. (2000) 女人听不到男人不说的话,纽约:塔彻/帕特南出版社。

- ↑ Kathleen A. Bogle。2008. 搭讪:校园中的性、约会和人际关系。纽约大学出版社。

- ↑ Friedman, Jaclyn 和 Jessica Valenti。2008. 是的意味着是!:女性性权力的愿景和没有强奸的世界。海豹出版社。

- ↑ Chrys Ingraham。2008. 白色婚礼:大众文化中浪漫异性恋。劳特利奇。

- ↑ Fields, Jessica。2008. 风险课程:性教育与社会不平等(童年研究系列)。罗格斯大学出版社。

- ↑ Williams, C. L.、Guiffre, P. A. & Dellinger, K. (1999) “工作场所的性行为:组织控制、性骚扰和追求快乐”,年度社会学评论,25: 73-93。

- ↑ Ridley-Duff, R. J. (2007) 情感、诱惑和亲密:组织行为的另类视角,布莱克内尔:男士小时图书,ISBN 978-0975430019

- ↑ Molloy, J. (2003) 为什么男人会娶某些女人而不会娶另一些女人,伦敦:元素出版社。

- ↑ Buss, D.M.、Abbott, M.、Angleitner, A.、Biaggio, A.、Blanco-Villasenor, A.、BruchonSchweittzer, M. [& 其他 45 位作者] (1990)。“选择配偶的国际偏好:对 37 个社会的调查”。跨文化心理学杂志,21: 5-47。

- ↑ ITUC (2008) 全球性别薪酬差距,布鲁塞尔:国际工会联合会。

- ↑ Hakim, C. (2006) “女性、职业和工作-生活偏好”,英国婚姻与咨询杂志,34(3): 279-294。

- ↑ Murdoch, George Peter。1949。社会结构。麦克米伦公司:纽约。ISBN 0-02-922290-7.

- ↑ Arce, Rose。马萨诸塞州法院维持同性婚姻。2004 年 2 月 6 日。http://www.cnn.com/2004/LAW/02/04/gay.marriage/

- ↑ Krier, James E.、Alexander, Gregory S.、Schill, Michael H. 和 Dukeminier, Jesse。2006。财产。阿斯彭出版公司。ISBN 0735557926

- ↑ Gallagher, Maggie。2002。婚姻的意义何在?婚姻法的公共目的。路易斯安那州法律评论。http://www.marriagedebate.com/pdf/What%20is%20Marriage%20For.pdf

- ↑ Schwartz, Christine R. 和 Mare, Robert D. 2005. 从 1940 年到 2003 年的教育性配偶选择趋势。

- ↑ a b Holt-Lunstad, Julianne, Birmingham, Wendy 和 Jones, Brandon Q. 2008. 婚姻有其独特之处吗?婚姻状况、关系质量和网络社会支持对动态血压和心理健康的相对影响。行为医学年鉴。

- ↑ Gallacher, David 和 John Gallacher. 2011. 人际关系对你的健康有益吗?谨慎选择你的伴侣。学生英国医学杂志。

- ↑ Carlson, Marcia J. 2006. 家庭结构、父亲参与和青少年行为结果。婚姻与家庭杂志。68:1, 137-154。

- ↑ Raley, Sara 和 Suzanne Bianchi. 2006. “儿子、女儿和家庭过程:孩子的性别重要吗?”。社会学年度评论 32:401-421。

- ↑ a b Henny Bos, Naomi Goldberg, Loes Van Gelderen 和 Nanette Gartrell. 2012. 美国国家纵向女同性恋家庭研究的青少年:男性榜样、性别角色特质和心理适应。性别与社会 26: 603-638。

- ↑ Rosenfeld, Michael J. 和 Kim, Byung-Soo. 2005. 年轻人的独立性和种族间和同性恋结合的兴起。美国社会学评论。70:4, 541-562。

- ↑ Rutherford, Markella。n.d. “儿童的自主权和责任:对育儿建议的分析”。定性社会学。 http://dx.doi.org/10.1007/s11133-009-9136-2(访问日期:2009 年 8 月 6 日)。

- ↑ Heyman, Gail D.,Diem H. Luu 和 Kang Lee. 2009. “以谎言为育儿方式”。道德教育杂志 38(3):353–69。

- ↑ Holden, G. W.,Williamson, P. A. 和 O, W. (2014)。偷听家庭:对家庭体罚的初步调查。家庭心理学杂志,28(3),401–406。doi:10.1037/a0036370

- ↑ Keister, Lisa A. 2007. 向上财富流动:探索罗马天主教优势。社会力量。85(3):1195-1225

- ↑ a b c d e Coontz, Stephanie. 2000. 我们从未有过的方式:美国家庭和怀旧陷阱。基本书籍。

- ↑ Yodanis, Carrie. 2005. “离婚文化和婚姻性别平等:跨国研究”。性别与社会 19:644-659。

- ↑ Tavris, Carol 和 Elliot Aronson. 2007. 错误已发生(但并非我造成):我们为何为愚蠢的信念、糟糕的决定和有害行为辩护。第 1 版。霍顿·米夫林·哈考特。

- ↑ Anker, M. G.,Duncan, B. L. 和 Sparks, J. A. (2009)。利用客户反馈来改善情侣治疗效果:自然环境中的随机临床试验。咨询与临床心理学杂志,77(4),693-704。

- ↑ a b Waite, Linda 和 Mary Elizabeth Hughes. 2009. 婚姻经历和中年健康。健康与社会行为杂志。50 (3)。

- ↑ Angier, Natalie. 2009. “跳过夫妻不是男人的事”。《纽约时报》,9 月 1 日 http://www.nytimes.com/2009/09/01/science/01angi.html?partner=rss&emc=rss(访问日期:2010 年 2 月 22 日)。

- ↑ Burgoyne, Carole B.,Victoria Clarke,Janet Reibstein 和 Anne Edmunds。“‘我把所有财产都与你分享’?管理异性恋婚姻过渡阶段的资金”。社会学评论 54,第 4 期(2006 年 11 月):619-637。

- ↑ Fowers, Blaine J. “他的婚姻和她的婚姻:对性别和婚姻满意度的多元分析”。性别角色 24,第 3/4 期(1991 年 2 月):209-221。

- ↑ Horwitz, Allan V. 和 Helene Raskin White。“结婚、抑郁和年轻人的酒精问题”。健康与社会行为杂志 32,第 3 期(1991 年):221-237。

- ↑ a b stone, pamela. 2007. “‘选择退出’的说辞和现实”。语境 6:14-19。

- ↑ Gove, Walter R. “性别角色、婚姻状况和精神疾病之间的关系”。社会力量 51,第 1 期(1972 年):34-44。

- ↑ Susheela Singh 和 Renee Samara,“发展中国家女性的早婚”,1996 年 12 月,http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2214896.pdf

- ↑ Schwartz, Christine R. 和 Hongyun Han. 2014. “教育中性别差距的逆转和婚姻解体的趋势”。美国社会学评论 79(4):605–29。

- ↑ 安大略宗教宽容问题咨询委员会。2006 年 12 月 31 日。人类性行为和性别话题:许多宗教团体关注的主题。 http://www.religioustolerance.org/chr_sex.htm。访问日期:2007 年 2 月 4 日。

- ↑ Clements, M. 1994. 当今美国的性:一项新的全国性调查揭示了我们的态度正在发生怎样的变化。游行杂志,8 月 7 日,第 4-6 页。

- ↑ Laumann, E. O.;Gagnon, J. H.;Michael, R. T. 和 Michaels, S. 1994. 性行为的社会组织:美国人的性行为。芝加哥:芝加哥大学出版社。

- ↑ Wiederman, M. W. 1997. 婚外性行为:一项全国性调查的流行率和相关因素。性研究杂志,34,167-174。

- ↑ 美国天主教大学哥伦布法学院。“世界宗教和同性婚姻”。华盛顿特区。2002 年 7 月。 http://marriagelaw.cua.edu/publications/wrr.pdf

- ↑ a b Mutchler, Jan E. 和 Lindsey A. Baker. 2009. “祖父母同住对单亲母亲家庭中儿童经济困难的影响”。家庭问题杂志 0192513X09340527。

- ↑ 今日美国。2005 年 7 月 17 日。同居正在取代约会。 http://www.usatoday.com/life/lifestyle/2005-07-17-cohabitation_x.htm

- ↑ a b c Rhoades, Galena K.,Scott M. Stanley 和 Howard J. Markman. 2009. “婚前同居效应:对先前发现的复制和扩展”。家庭心理学杂志 23:107-111。

- ↑ 见加利福尼亚州家庭法典第 297 条 http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=fam&group=00001-01000&file=297-297.5

- ↑ http://www.ss.ca.gov/dpregistry “国内伴侣登记处”

- ↑ Wetzel, Dale. 1997. 反同居法被废除。时代杂志。2007 年 3 月 1 日。 http://web.archive.org/web/20070311160039/http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1595319,00.html

- ↑ a b http://www.census.gov/acs/www/UseData/Def/Hhld_rel.htm “家庭类型和关系”

- ↑ http://www.census.gov/population/www/cps/cpsdef.html “当前人口调查 (CPS) - 定义和说明”

- ↑ Manning, Wendy D. 和 Pamela J. Smock. 2005. “测量和建模同居:来自定性数据的全新视角”。婚姻与家庭杂志 67(4):989-1002。

- ↑ Bagemihl, Bruce. 1999. 生物繁荣:动物同性恋和自然多样性。纽约:圣马丁出版社。

- ↑ Andersson, Gunnar;Noack, Turid;Seierstad, Ane 和 Weedon-Fekjaer, Harold. 2006. 挪威和瑞典同性婚姻的人口统计数据。人口学。43:1, 79-98。

- ↑ O'Brien, Jodi. 2006. 全部登上好船(同性恋)家庭价值观。语境:了解人们及其社会世界。5:4, 68-71。